11:45 Февраль 11, 2025 Что касается 69-летней женщины, то было открыто уголовное дело под статьей о подготовке к убийству эгоистичных мотивов. Такие данные на его телеграмме даны прокуратурой. Согласно опросу, мужья во время развода и подразделения общей собственности стали конфликтом. Ответчик планировал отравить своего мужа. В конце декабря 2024 года она обратилась к частному детективному агентству, чтобы собрать информацию о своей жене. Во время одного из посещений пенсионер сказала, что она ищет человека, который мог бы убить свою жену за награду. За отравление ее мужа 69-летняя жительница столицы была готова заплатить 5 миллионов рублей. Сотрудники агентства обратились к полиции. Сотрудники публикуют Ren TV Channel. -сообщает govoritmoskva.ru #Москве #пенсионер #который #искал #убийство #ее #мужа #Мердерар #был #задержан Читать, как было на самом деле:

@

Мужик

179

В Москве пенсионер, который искал убийство ее мужа -Мердерар был задержан

136

0 комментариев | + добавить

превью странички эмитента заметки

статус

ПРивет, мужики! Болеть некогда!

не в сети 6 месяцев

Мужик

- Галерея пользователя

- Гостевая пользователя

Галерея пока пуста

Пока никто ничего не написал

174

Комик Оганисян признался в зависти к оставшимся в России коллегам @ vm.ru

Уехавший в Армению стендап-комик Гарик Оганисян в беседе с журналисткой Нино Росебашвили в эфире ее авторского YouTube-канала признался в зависти к своим коллегам, которые остались в России.По словам юмориста, все дела в деньгах, поскольку после отъезда он заметно просел в доходах, особенно в сравнении с работающими в России артистами. Комик добавил, что сделал вывод о финансовом состоянии своих коллег по их крупным покупкам, например, недвижимости. Однако юморист отметил, что в любом случае не смог бы продолжить выступать на российской сцене.— Просто себя как-то одергиваю, чтобы спокойнее жилось, — рассказал Оганисян.Комик еще в начале ноября посетовал, что мог бы зарабатывать на творчестве гораздо больше, если бы остался в России. Его коллега, популярная российская юмористка Ариана Лолаева, которая покинула Россию и переехала в другую страну, рассказала о том, как сильно переживает и часто плачет из-за вынужденной эмиграции. Другой стендап-юморист Константин Пушкин признался в необходимости вносить изменения в свои шутки в монологах после задержания его коллеги и друга, юмориста Дмитрия Гаврилова. -сообщает vm.ru #Комик #Оганисян #признался #зависти #оставшимся #России #коллегам Перейти на сайт Вечерней Москвы

131

0 комментариев | + добавить

превью странички эмитента заметки

статус

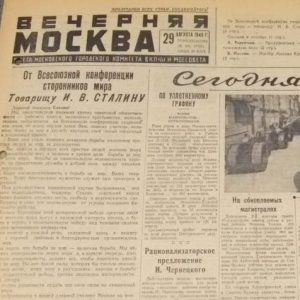

«Вечерняя Москва» — ежедневная городская столичная газета

не в сети 2 месяца

Вечерняя Москва

103

Роль СССР во Второй мировой @ vm.ru

«Сегодня США, Англия, Франция забыли, какой ценой досталась победа во Второй мировой войне. Они пытаются исказить историю, переписать ее, оскорбляя подвиг тех, кто себя защитить не может, — заявил недавно спикер Госдумы Вячеслав Володин. — Мы с вами, их внуки, правнуки, должны сделать все для того, чтобы память была защищена». Какими мифами окружена сегодня Вторая мировая? Кого и почему можно на самом деле по праву считать победителем? Расставить точки над «i» в ходе событий Второй мировой войны «Вечерняя Москва» попросила Сергея Соловьева — старшего научного сотрудника Института российской истории РАН, члена Совета по правам человека при президенте России. Ученый давно расследует различные исторические мистификации.— Сергей Михайлович, начнем сначала. Есть версия, что Сталин хотел напасть на Гитлера, и последний лишь его остановил, напав первым. Об этом пишет Виктор Суворов в книге «Ледокол».— Это тезис министра пропаганды Третьего рейха Йозефа Геббельса. Дескать, СССР хотел напасть на Германию, и мы его лишь немного опередили. Разумеется, никаких документальных оснований для подобных утверждений нет. Это я утверждаю как архивист, то есть человек, работающий с архивами. Есть, правда, один нюанс. Когда стало известно, что на наших границах сосредоточились войска вермахта, Георгий Жуков, руководивший тогда Генштабом, предлагал нанести по ним превентивный удар, чтобы сорвать немецкое наступление, которое он считал неизбежным. Но, во-первых, нанести удар Жуков предлагал не в июне, а в июле 1941-го, а во-вторых, его предложение не нашло поддержки.— Но ведь мы сосредоточили на границе огромное количество войск.— Это правда. Дело в том, что советская оборонная стратегия формулировалась как «малой кровью на чужой территории». Имелось в виду, что в случае нападения мы сможем тут же сокрушительно ответить и перенести боевые действия на территорию противника. Еще один важный нюанс. Германия, как известно, к июню 1941-го провела два мощных блицкрига — в Польше и Франции. Причем французская армия тогда считалась чуть ли не первой в Европе. Во всяком случае, во время Первой мировой она Германию победила. А уже спустя два десятилетия была разгромлена буквально за шесть недель. И факт, что вермахт умеет так быстро побеждать, советская военная мысль принять еще просто не успела. И никто в мире не успел. Третий момент: Германия к июню 1941-го сумела создать самую эффективную армию в мире. Не с точки зрения техники — хорошая техника была и у французов, и у нас, а с точки зрения штабной культуры и эффективности взаимодействия родов войск. Немцы построили настоящую военную машину. — Кстати, о технике. Виктор Суворов в книге «Ледокол» говорит, что СССР подготовил тогда для наступления некие автострадные танки — чтобы наступать по построенным Гитлером автобанам.— Это просто анекдот. Он имел в виду танки БТ-7. Но основной советский танк на момент начала Великой Отечественной был другим — это Т-26, устаревший по всем параметрам. И как писал Константин Рокоссовский, который командовал механизированным корпусом на Юго-Западном фронте перед войной, новые танки были накануне получения, а старые — накануне списания. Красная армия на тот момент не была полностью перевооружена и ни в какое наступление пойти просто не могла.— Но перед войной, вспомните, СССР ввел всеобщую воинскую обязанность. Зачем? — Да, это случилось в 1939 году, потому что было ясно — воевать придется. Проблема в том, что всего за пару лет численность армии выросла в 2,5 раза. Соответственно, обученных пехотинцев, танкистов, летчиков — что командиров, что рядовых — очень сильно не хватало. У большинства наших военных не было никакого опыта, даже добытого на учениях.— Но армия только что участвовала в двух серьезных конфликтах — на озере Халхин-Гол, с Японией, и в Карелии, с Финляндией.— Во-первых, они были локальные. Во-вторых, Финская война была еще и неудачной — наши потери были в пять раз больше, чем у противника. И это с учетом того, что у финнов было намного хуже и с авиацией, и с бронетехникой. Так что говорить о каком-то опыте большой войны и больших побед не приходится. Под Москвой победил «генерал Мороз»?— Первой крупной победы Красная армия, как известно, добилась под Москвой. Но до сих пор бытует мнение, что победил «генерал Мороз» — крайне жесткие погодные условия, к которым вермахт оказался не готов.— О, «генерал Мороз» — полководец легендарный! Говорят, он и во время Северной войны, которую вел Петр I со Швецией, отличился. Да и Наполеона победил в 1812 году. Конечно, разговоры о нем ничего, кроме улыбки, не вызывают. Во-первых, все иностранные армии, воюющие в России, должны быть, по определению, к жестким погодным условиям готовы. Ибо их генералы понимают, куда они идут. А если армии не готовы, то это не «генерал Мороз» их громит, а противник и плохое планирование военной кампании. Во-вторых, совершенно очевидно, что жесткие погодные условия ровно так же влияют и на русскую армию. И лошади могут дохнуть, и солдаты обморожения получают. Что касается 1941 года, то сильные морозы под Москвой ударили только в середине ноября. Иными словами, времени для блицкрига с захватом столицы у вермахта было более чем достаточно — почти пять месяцев. И не мороз их остановил, а Красная армия. При этом да, соглашусь, к войне в зимних условиях немцы готовы не были. Не хватало теплого обмундирования, для военной техники не хватало качественного топлива и масел, которые бы не замерзали. Их полководцы и лично фюрер просчитались, но «генерал Мороз» тут ни при чем: налицо грубые ошибки в планировании.Посчитаем проценты— Многие историки и политические деятели на Западе утверждают, что без помощи США и Великобритании СССР никогда не победил бы. Что нам очень помог ленд-лиз — программа военно-экономической помощи. Наши историки, в свою очередь, считают, что удельный вес этих поставок по отношению к отечественному производству в период военной экономики составит всего лишь около 4 процентов. Где правда? — Ну, во-первых, 4 процента — это наш, советский миф, придуманный при Сталине как элемент холодной войны. На самом деле, по мнению большинства историков, поставки по ленд-лизу составляли 7 процентов от всего необходимого тылу и фронту. Во-вторых, это были поставки критически важных товаров и материалов, без которых нам было очень трудно обойтись. Ленд-лиз, например, сделал нашу армию более мобильной. Мы стали ездить на «Виллисах», «Студебеккерах», «Доджах» и «Фордах». Поставки из США позволили нам разгрузить свои заводы, которые занялись производством танков и запчастей для них. Плюс танки «Шерман», плюс самолеты «Аэрокобра», на которых, как известно, летал легендарный воздушный ас Покрышкин, плюс торпедные катера, локомотивы, тракторы и много чего еще. Американцы поставляли нам и высококачественные пороха, без которых наша артиллерия сидела бы на голодном пайке. А еще нам доставляли тушенку, муку, «яйца Рузвельта» — так в тылу и на фронте называли американский яичный порошок. Поставляли и консервированную ветчину, которую называли смешным для нашего сегодняшнего уха словом «спам». США отправили в Союз такой объем продовольствия, что в течение двух лет можно было бы кормить 10 миллионов человек! Они своими поставками спасали не только армию, но и тыл. Ленд-лиз, давайте признаем, вполне эффективно закрывал дыры в экономике тяжело и долго воюющей страны. Недооценивать вклад ленд-лиза нельзя! Так же, как и его переоценивать.— Мы могли бы без него победить? — История не знает сослагательного наклонения. Лично мое мнение — да, могли бы, но с более высокими потерями. Помощь со стороны союзников была ценна еще и тем, что за поставки по ленд-лизу СССР во время войны ничего не платил. А платили мы уже после войны — причем только за то, что не потратили во время военных действий. Но важно учесть и три других момента. Первый: главным получателем в рамках программы ленд-лиза со стороны США был не Советский Союз, а Великобритания. Второй момент: США, помогая союзникам ресурсами, экономили жизни своих солдат. Свое же вступление в военные действия в Европе они всячески оттягивали. Третий момент: программа ленд-лиза дала огромный импульс для развития экономики самих США. Проще говоря, помогая СССР, Штаты не благотворительностью занимались, а действовали в своих интересах. Просто в какой-то момент интересы США и Советского Союза совпадали.Когда случился перелом— На Западе активно продвигают тезис, что именно высадка союзников в Нормандии решила исход Второй мировой войны. Так ли это? — Эта версия не историков, а западных политиков, которую активно навязывают публике журналисты. И американские, и российские историки сходятся во мнении, что исход войны стал предопределен куда раньше — в 1943-м. С точки зрения российских историков, и моей в том числе, перелом произошел в феврале 1943 года, когда мы нанесли вермахту сокрушительное поражение под Сталинградом. Красная армия сумела продемонстрировать и совершенно невероятную стойкость, и резко выросший уровень штабной культуры и качества командного состава. Немцы проморгали подготовку к контрнаступлению под Сталинградом, в результате чего потеряли Шестую армию под руководством Паулюса. Они получили серьезнейший психологический удар и, что немаловажно, поняли: русские научились воевать. До Сталинграда это было неочевидно. Именно там, под Сталинградом, случился коренной перелом во всей Второй мировой войне. Под Курском мы этот перелом окончательно зафиксировали, и с тех пор стратегическая инициатива была уже за нами. Высадка союзников в Нормандии тут точно ни при чем.Зачем сносили Дрезден— Кстати, о союзниках. Они, как это водится, воевали «дистанционно» — чтобы не пострадать. Зачем они бомбежками превращали немецкие города в пыль? Помогло ли это? — Идея бомбежек, кстати, была не американская, а британская. Ее продвигал Артур Харрис — глава бомбардировочного командования Королевских ВВС в период Второй мировой. Но американцы его поддержали. Идея была такая: с помощью массированных бомбовых ударов, прежде всего ночных, вывести Германию из войны. А именно: уничтожить ее промышленность, рабочих, мобилизационный ресурс — то есть потенциальных солдат, и сломить моральный дух тех, кто после бомбежек выживет. В результате бомбардировок, по разным данным, уничтожили от 400 до 600 тысяч человек. В феврале1945-го выбомбили в пыль Дрезден, когда одномоментно погибли десятки тысяч жителей. Но результата союзники не добились. Немцы достаточно хорошо свои промышленные предприятия спрятали, и большая часть из них продолжала работать. Мобилизационный ресурс Германии коренным образом не изменился. Усиленные бомбардировки союзников — пример военной неудачи. Советский Союз, впрочем, их поддерживал, что ясно, например, из переписки Сталина с Черчиллем и Рузвельтом. Потому что любой ущерб, наносившийся Германии, шел на пользу общему делу. Лишь в 1945 году, когда союзники заняли аэропорты во Франции, и авианалеты на Германию приняли тотальный характер, они стали давать результат. Немцы уже не успевали восстанавливать то, что союзники разрушали.— А как быть с Японией? Есть версия, что уж ее-то точно победили Штаты. Причем именно бомбардировками, включая ядерные.— Это неправда. Да, Штаты активно бомбили Японию. При бомбардировке Токио — в марте 1945 года — в результате пожаров погибли, по разным оценкам, от 80 до 100 тысяч человек — больше, чем одномоментно в Хиросиме и Нагасаки. Атомную бомбу на эти города, да и «обычные» бомбы на Токио, с моей точки зрения, Штаты сбросили с целью устрашения. Хиросиму и Нагасаки американцы выбрали потому, что они были меньше всего защищены средствами ПВО. Военных целей в Хиросиме не было совсем, в Нагасаки — минимум. Плюс американцы провели демонстрацию действия принципиально нового и очень разрушительного вида оружия, чем сделали заявку на мировое лидерство: дескать, у нас есть уникальное оружие. Но Япония, я напомню, капитулировала не после бомбардировок, а в результате разгрома Советским Союзом Квантунской армии — крупнейшей сухопутной группировки Японии — в августе 1945-го.— Так кто же победил во Второй мировой? — Победила коалиция СССР, Великобритании и США. Основную тяжесть войны нес на себе, без сомнения, СССР, перемоловший большую часть гитлеровских войск. Но максимум выгод получили США, на территории которых войны не было. Штатам по итогам войны стали доступны рынки своих союзников, и они сделались одним из мировых гегемонов. А СССР получил протекторат над большей частью Восточной Европы.В ТЕМУСША вступили во Вторую мировую войну лишь 7 декабря 1941 года. Причем — помимо своей воли. Это произошло после нападения на Перл-Харбор — атаки японского авианосного флота на американскую военно-морскую базу. Только тогда США объявили войну Японии. Для сравнения, их главный союзник — Великобритания к тому времени уже участвовала во Второй мировой больше двух лет — с сентября 1939 года. При этом Западный фронт был открыт только 6 июня 1944 года — в момент высадки союзных сил в Нормандии, на севере Франции. До тех пор США ждали, пока их союзники — Великобритания и СССР, а также враги — Германия и Италия — максимально истощат свои силы. По сути, США начали войсковую операцию против Германии в Европе только в тот момент, когда стало окончательно ясно, что войска вермахта уже предельно ослаблены. И чтобы оказаться среди победителей.ДОСЬЕСергей Соловьев — 45 лет, историк и публицист, кандидат философских наук, доцент факультета социальной психологии Московского городского психолого-педагогического университета. Ведущий научный сотрудник факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова. Член Совета по правам человека при президенте РФ, сооснователь и редактор научно-просветительского журнала «Скепсис», посвященного актуальным вопросам истории, этнографии, религиоведения, социологии и философии. Кроме того, Соловьев участвует в создании документальных фильмов об истории ХХ века. С 2022 года — старший научный сотрудник Института российской истории РАН. В сферу научных интересов Сергея Михайловича входят политическая история Советского Союза от создания до распада, идеологические процессы ХХ века, социальная философия, нацистская оккупационная политика и фашизм.27 января исполнился 81 год со дня снятия блокады Ленинграда во время Великой Отечественной войны. Блокада войсками нацистской Германии длилась 872 дня: с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. «Вечерней Москве» удалось поговорить с жителем осажденного города 86-летним Александром Тимофеевым. -сообщает vm.ru #Роль #СССР #во #Второй #мировой Перейти на сайт Вечерней Москвы

60

0 комментариев | + добавить

превью странички эмитента заметки

статус

«Вечерняя Москва» — ежедневная городская столичная газета

не в сети 2 месяца

Вечерняя Москва

P E K Л А М А